Paysans des Cévennes

A l’occasion du généathème de février publié par Geneatech, je remets à jour cet article que j’avais publié en avril 2017, déjà à l’occasion d’un généathème. Les ajouts et modifications sont en italique et en rouge.

Pour moi pas de Sosa 666 ou 1000, je suis bloquée en route parce que les recherches se passent dans le Gard… Ce seront donc les 76 & 77. Pour quoi les avoir choisi eux, des paysans ? Parce que ce sont les deux derniers que je viens d’ajouter et qui m’ont permis de boucler ma G7.

Bien sûr, toutes les cases sont complétées mais cela ne veut pas dire que j’ai ne serait-ce que les 3 actes de base pour chaque ancêtre… bref, j’ai encore du travail en perspective mais ce n’est pas ce qui nous intéresse aujourd’hui.

Antoine et Louise, paysans de Lozère

J’ai donc fait connaissance avec Jean Antoine FORT et Louise DELON au mois de mars 2017. Pourtant, ils n’étaient pas bien loin de moi depuis quelques mois : j’avais retrouvé sur le site des Archives départementales de Lozère, en parcourant les tables décennales, le mariage de leur fils Jean mais je ne l’avais pas encore dépouillé.

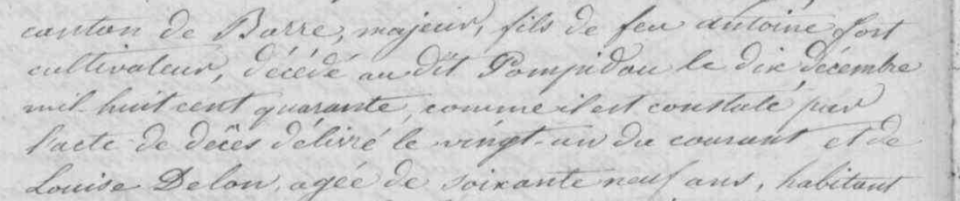

Grâce à l’acte de mariage de son fils, j’ai appris qu’Antoine est décédé le 10 décembre 1840 au Pompidou. J’ai ensuite trouvé son acte de mariage avec Louise DELON, en date du 28 octobre 1799, dans lequel sa date de naissance est indiquée : 15 septembre 1775, au Pompidou. Malheureusement, sur le site des AD 48, les registres ne commencent qu’en 1781 et le service du Fil d’Ariane est fermé sur ce département, je n’ai donc pas encore son acte de naissance.

Antoine était cultivateur mais qu’est-ce que ça veut dire quand on habite dans les Cévennes au début du XIXe siècle ? On imagine bien qu’avec le relief « très accidenté » où le « sol est divisé par des coteaux très arides« , les travaux des champs pour les paysans ne devaient pas être faciles voire « très pénibles » [5].

Un clic sur les photos permet de les ouvrir en grand format

Au milieu du XIXe siècle, les principales productions du village et des environs étaient les châtaignes et la pomme de terre. On y cultivait bien aussi un peu de blé mais en faible quantité, heureusement que les « habitants [étaient] sobres et accoutumés à vivre frugalement » [5]. Le châtaignier est surnommé l’arbre à pain car, dans les Cévennes, on utilise la farine de châtaigne.

Louise était, elle, ménagère le mot employé pour femme au foyer. Il y a aussi de forte chance pour qu’elle ait également été magnanarelle [7]. Une façon de compléter les revenus du ménage…

Chantez, chantez, magnanarelles! Il est beau le feuillage des mûriers ; beaux sont les vers à soie quand ils s’endorment de leur troisième sommeil ! (Lamartine, Cours familier de littérature : un entretien par mois,1859, p. 261)

L’élevage du ver à soie

L’élevage du ver à soie s’est développé dans les Cévennes au XVIIIe siècle et a connu son apogée dans les premières décennies du XIXe, jusqu’à l’industrialisation. Il en reste encore des traces dans l’habitat local : de nombreuses maisons comportent sous les combles une magnanerie qui se reconnaît aux nombreuses petites ouvertures et aux petites cheminées qui permettaient l’aération des magnans et le maintien d’une température constante.

Au début du printemps, après avoir tenu les œufs en hibernation pendant tout l’hiver, les femmes les réveillaient petit à petit en augmentant régulièrement la température ambiante. Pour cela, elles gardaient la graine contre leur corps dans des petits saquets – faits dans une toile usée et fine qui laisse la graine respirer – qu’elles glissaient sous leurs vêtements.

Je me souviens l’avoir fait il y a un peu plus de 30 ans quand ma grand-mère paternelle avait son élevage de vers à soie dans sa salle à manger (!).

Après environ 15 jours d’incubation les œufs éclosent. Les femmes installaient alors les larves sur des claies dans la magnanerie.

Avec l’éclosion, le gros du travail commençait : récolter assez de feuilles de mûrier – blanc uniquement – pour nourrir les vers qui sont de véritables gloutons. Tout au long de l’éducation qui dure en moyenne entre 30 et 36 jours, il faut servir 4 ou 5 repas par jour, ce qui correspond à environ 6 heures de travail. Le ver à soie est délicat et ne mange que de la feuille fraîche qu’il faut lui distribuer en petites quantités et régulièrement.

Si en début de vie les vers ne consomment qu’une petite quantité de feuilles, à partir de la 4e mue, les vers issus d’une once de graine (30 grammes) consomment environ 100 kg de feuilles par jour. Au moment des repas, on a l’impression d’une averse tant les vers sont bruyants !

Environ une semaine après la 4e mue, les femmes installaient des rameaux de bruyère pour préparer la montée des vers. Ils vont s’installer dans les rameaux et commencer à former le cocon dans lequel ils vont se transformer en chrysalide.

Les magnanarelles faisaient alors une sélection. Les cocons destinés à la reproduction étaient mis de côté pour assurer le grainage, les autres étaient étouffés pour récupérer la soie.

Le décoconnage, séparer les cocons des rameaux de bruyère était la dernière étape de l’élevage du ver à soie. Les cocons étaient ensuite vendus à une filature.

Mon lien avec Antoine et Louise

Jean Antoine FORT 1775-1840 & Louise DELON 1779-1859

|

Jean Laurent FORT 1812-?

|

Alix Victoire FORT 1847-1927

|

Alix Louise RAMPON 1874-?

|

Etienne Almir VALMALLE 1914-1994

|

René Paul VALMALLE 1947-2014

|

Delphine

Sources :

- Généalogie personnelle, Geneanet

- Acte de mariage de Jean Laurent FORT, Barre-des-Cévennes, 4 E 019/28, Naissances, mariages, publications de mariages, décès (1842-1850), vue 163/283, Archives départementales de Lozère

- Acte de décès de Jean Antoine FORT, Le Pompidou, 4 E 115/6, Naissances, mariages, publications de mariages, décès (1840), vue 34/38, Archives départementales de Lozère

- Acte de mariage de Jean Antoine FORT et Louise DELON, Barre-des-Cévennes, 4 E 019/24, Mariages (1799-1800), vues 4 à 6/23, Archives départementales de Lozère

- Monographie de la commune, Le Pompidou, 1 T 682-115, Archives de Lozère

- Photo du Pompidou, site officiel de la commune du Pompidou

- Centre national des ressources textuelles et lexicales

- L’introduction des vers à soie, série de gravures hollandaises, ca 1595, The Metropolitan museum of Art

- L’élevage du ver à soie (Bombyx Mori) en France, de son introduction aux pratiques actuelles, Audrey Blachère, thèse pour le doctorat vétérinaire, 2011, p. 29

- Économie rustique, vers à soie, Encyclopédie de Diderot & d’Alembert

- Décoconnage dans une ferme en Ardèche

- Notice d’élevage des vers à soie à la maison

3 commentaires

Ping :

Briqueloup

Mes ancêttrs vivaient dans les Cévennes ardéchoises et je retrouve leur vie dans la description que tu fais des tiens.

Delph Valmalle

Ardèche, Lozère ou Gard, la vie était difficile partout dans les Cévennes, malheureusement pour nos ancêtres…

Merci pour ton commentaire 😊